西洋型「民主(Demokrasi)」与村落型「合意(Musyawarah)」的矛盾

我很清楚这是一个麻烦的访调课题:「印尼的民主和当代艺术(特别是利用身体表现的艺术)之关连性调查」。如果是对印尼相关知识稍微有点了解的人都知道,这篇文章将包含各种概念的摩擦。第一,印尼这个世界人口数排名第四、多民族岛屿的国家,政治情况根本无法概括讨论。第二、当代艺术的概念,对曾经是殖民地的国家来说,究竟包含什么又排除了什么。第三、「民主」毕竟是从西洋输入的概念,特别是经过苏哈托的军事独裁之后,被乱用、误用的政治逻辑,使得在和一般市井小民讨论时,必须特别留意当地的观点。

首先说明一下第一点的多样性,如同大家所知,由相当里斯本到伊斯坦堡的五千公里直线距离里散落的17,508个大小岛屿所组成,当中约6,000个岛屿有人居住。而两亿三千万民的国民,由三百多个不同的民族所构成,各民族使用的方言约存在200~400种。宗教也很复杂,虽然约九成的国民信仰伊斯兰教,是世界最大的穆斯林国家,但人类学者克利弗德.纪尔兹(Clifford Geertz)也指出,即便都是穆斯林,从跟泛灵论、印度教、佛教和缓融合的「自由派回教徒(abangan)」,到多半居住在亚齐省、维持严格宗教体系的「保守派回教徒(santri)」,对教义的虔诚度也不一。这样在民族上、宗教上、乃至于语言上都很多元的国家,小川忠在『印度尼西亚-多民族国家的摸索』一书中曾提到,在1950年独立之后,印尼以「多元当中的统一」为口号,不断努力将不同声音融合为一体。但是深受印尼所吸引甚至死在当地的学者班乃迪克.安德森(Benedict Anderson)却也在名著『想像的共同体』里阐述,要将根本不同的民族用单一国家的国民来表现这种说法,除了政治幻想之外什么都不是。顺带一提,在印尼语(Bahasa Indonesia)里,「政治」是从「Political」翻译来的外来语,它不是为了改善国家政策的一种策略,而是一种包含内政被压抑、历史被捏造、和权力的行使等意涵,给人观感不佳的名词、形容词。

即便只是在上述的文字调查阶段,印尼的复杂、多元、广大已经让人有点头晕目眩,带着这样的感觉抵达以建国之父苏卡诺.哈达命名的国际机场,书本上所无法体会的气温、湿度、香气、噪音等混杂在一起向我扑来。抵达机场后,准备搭上先前预约的计程车,「司机会迟一点,请稍等一下」貌似敦厚的青年靠上来对我说。「十分钟左右吗?」询问之后对方呵呵笑着回答「More, More.」。「稍等一下」的迟到原来不是10分钟而是30分钟,雅加达的时间感让我吃了一惊。在酷暑的停车场等到快热昏了,总算搭上车之后,接下来面对的是号称世界最糟的塞车,而且因为「3 in 1」的高承载限制,乘客未满三人的车辆,在早晚的通勤时间不能进入市区,而车上只有我和司机,七点一到我们就得停在市区外的道路等待,直线距离30分钟的车程最后花了3小时才抵达,饥肠辘辘地抵达旅馆,稍微打听一下,原来雅加达的平民大多早上五点起床,好避开这严重的塞车抵达办公室,一时真是难以置信。

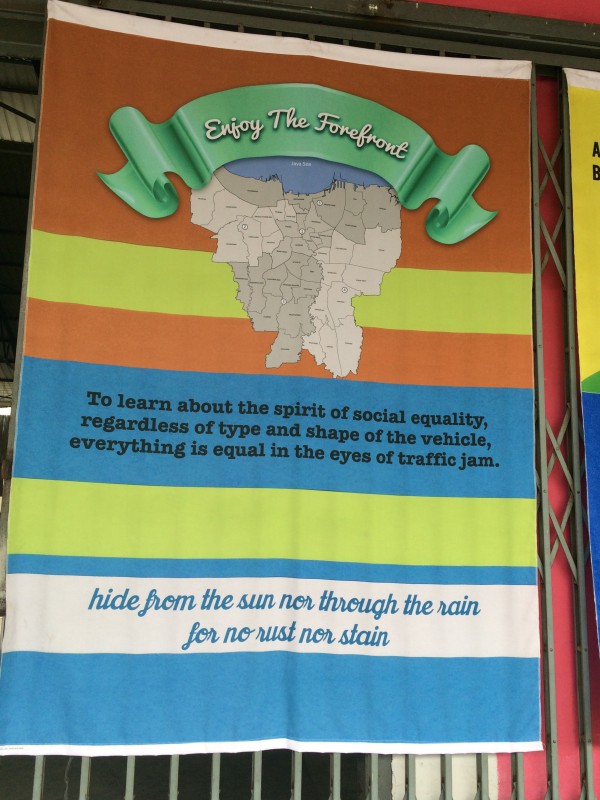

话说回来多亏了塞车的洗礼,隔天午后前往雅加达双年展,看到艺术家团体Ruangrupa成员Reza Afisina(a.k.a Asung)的旗帜作品时,不由得会心一笑,他在色彩斑斓的旗帜上简单地画上了雅加达首都特区的地图并写上「Everything is equal in the eyes of traffic jam(在塞车面前,万物皆平等)」。Afisina的作品说明了,在艺术表现的、宗教的、教育的自由等大写的政治问题之前,如何改善生活品质才是雅加达人民最希望的。同时,对这个多民族都市而言,唯一最公平的东西很不幸地是「世界最糟的塞车」,也显得相当讽刺。

接着,当我开始和印尼人讨论民主和艺术时,最初听到的关键字就是「Musyawarah」,在新加坡大学钻研文化研究的Annisa Beta将这个字翻译成英文的「Discussion(讨论)」,她表示,不同于透过多数决来决定意见,并根据宪法微调多数派论调的立宪民主政权,Musyawara是印尼人特有的「民主主义的」文化机制。

「印尼经常被误认为回教徒国家,但其实印尼是多民族、多宗教国家。因此透过讨论(Musyawarah)达到全体都能同意的结果(Mufakat)是很重要的,如果凡事都采用多数决,那么少数民族的声音就会自动被省略了,就算穆斯林是多数派,这也是不能接受的。」

当然这是理想化的,透过讨论让全体达到共识,根本就是政治的梦幻故事。曾以思想犯罪名被两次逮捕的表演艺术家Arahmaiani曾说,实际上在印尼「多数派的爪哇系男性穆斯林顶着『民主』这个正义的名,实际上不断地在膨胀自己的权力」。不管在哪里都有强者欺负弱者的体制,在这个国家也不例外。但同时,真正让人感受到这个国家的日常生活的,却是稻作社会所建立的,稳定共存的智慧。在游牧社会,跟随有决断力的领导者是生存的条件,但是印尼和日本一样是水稻农业社会,强者和弱者相互合作,互相扶持才是生存守则。也就是说在村落的现况,反而比较接近人们必须相互讨论,整合彼此意见,达到「Musyawarah Mufakat」的理论。但是,这个方法和政治当然是相左的。

因为「西洋型的政治理论」和「土著型的村落理论」的不同,印尼人被两种不同的民主方法论夹击,至今也面临许多僵局。印尼国立剧场一案就是个例子,近代以来的剧场在荷兰语说法是「Tonil」、梵语是「Sandiwara」、英语则是「Teater」,进一步说明,这些单字所表现的「现代戏剧」和Ketoprak(爪哇的歌舞剧)、Ludruk(泗水的大众剧场)、Lenong(贝塔维人的喜剧)等各种原住民的戏剧型态是完全不同的。后者是在户外表演、没有记述文本但以特定形式的演技即兴进行,而前者则是在室内演出、将被记述的文本根据现况规定演出。也就是说「戏剧」的概念里所包含的对殖民地文化的政治抵抗感,和复数的民族认同,要以Musyawarah的方式整合成「国家的」剧场是相当困难的,因此国立剧场的创立案直到今日仍徒劳无功。

就像这样「Musyawarah Mufakat」在印尼的各种场合,带来了不好也不坏的各种结果,但至少在期待现实社会的变化时,它肯定不是最有效率的方法。结果,大部分的印尼国民,多半无法指望社会状况能有多少变化,「对政治失去了兴趣」Annisa表示。

「我们普通百姓跟政治中枢离得太远,总统底下有省长、市长、领主、村长、公务员长等,接下来还有里长跟邻长,只要里长不发通知,根本不知该去投票。因此很多印尼人都成为了Golongan Putih(直译意为白纸党)。」

印尼的政治中枢总是位在离百姓很远的地方,比如说第一任总统苏卡诺,当初的目标明明是议会式民主,但却在1959年解散了议会。因为在首次大选时总共有118个大小政党参与,而且还有伊斯兰、国际主义、共产主义等意识型态的对立存在,他早有预感到民主会行不通。因此他便停止了「议会式民主」而采用「指导式民主」,由一部分权力者掌握了国家的经营,这对刚独立没多久的国家来说,是为了建立「安定的国家观」必然的选项也说不定。不过对于「接受权威者的指导,不深度参与政治,安居乐业平安度日」这种怀柔的政治机关抱持怀疑的人,自然也不在话下。