インドネシア・レポート 第一部 /

西洋型「デモクラシ」と村落型「ムシャワラ(談合)」の矛盾

インドネシアの民主主義と現代芸術(特に身体をもちいた芸術)の連関性を調査する。厄介な視察課題であることは百も承知だった。すこしでもインドネシアに関する知識をお持ちのかたなら、この一文にはすでに、さまざまな概念的摩擦が含まれていることがおわかりだろう。まず、インドネシアという世界第4位の人口を誇る多民族島嶼国家の政治状況を、まるでひとくくりにできないという問題。第二に、コンテンポラリー・アートという横文字の概念が、かつての植民地国家において、なにを包括し除外するのか、という問題。そして第三に、「民主主義」というやはり西洋からの輸入概念であり、特にスハルトの軍事独裁以後、乱用・悪用されてきた政治ロジックを、市井の人びとと議論する際に、どういったローカル視線からの留意が必要なのかという難題。

大小17,508の島々から構成される島嶼国家インドネシア

大小17,508の島々から構成される島嶼国家インドネシアまずは第一の多様性から説明しよう。よくいわれるようにこの国は、リスボンからイスタンブールの直線距離に匹敵する東西5千キロにちらばる大小17,508の島々から構成される。そのうち約6000が有人島。2億3千万人からなる国民は、約300の異なる民族集団から構成され、各民族の使用言語も200から400存在する。宗教も複雑だ。国民の約9割がイスラムを信じる世界最大のムスリム国家だが、人類学者クリフォード・ギアツが指摘するように、ひとえにムスリムと言っても、アニミズム・ヒンドゥー・仏教的要素をムスリムとゆるやかに融合する「アガンバン」から、厳格な宗教体系を維持しアチェ州に多く居住する「サントリ」まで、教義の濃淡はさまざまだ。そんな民族的・宗教的・言語的に多様な国家をまとめるべく、小川忠が『インドネシア — 多民族国家の模索』で語るように、1950年の独立以後、「多様性のなかの統一」というスローガンのもと、異なる声を一つの国として束ねる努力が行われてきた。しかしインドネシアに魅入られてこの地で歿したベネディクト・アンダーソンの名著『想像の共同体』があらわすように、根源的に異なる民族をただひとつの国民として扱おうとする言説は、ポリティカルなフィクション以外のなにものでもない。ちなみにバハサ・インドネシア語で「政治」は「ポリティク」という外来語に翻訳され、国政を改善するためのストラテジーとしてではなく、内政的抑圧、歴史の捏造、権力の行使などと結ばれる、あまり好ましくない名詞・形容詞として使用されている。

世界最悪と名高いジャカルタの渋滞

世界最悪と名高いジャカルタの渋滞上に記すような活字上の調査段階ですでに、インドネシアの複雑さ、多様さ、広大さに、軽い目眩を覚えつつ、建国の父の名を冠する、スカルノ=ハッタ国際空港に到着する。書物からは味わえない、気温と、湿度と、芳香と、騒音が、ごったにになって一気に押し寄せてくる。空港到着後、前もって予約しておいたタク シーに乗車しようとすると「運転手が遅れているから、ちょっと待っていてください」と車寄せの温厚そうな青年に知らされる。「10分ぐらいですか?」と聞 き返すと「モアー、モアー」と彼はカラカラと笑う。「ちょっと」の遅延は10分ではなく30分である、というジャカルタ時間の常識にいきなり面食らった瞬 間だ。駐車場の暑さにうだりそうになりつつ、タクシーにようやく乗車すると、今度は、世界最悪として名高い渋滞に巻きこまれる。しかも「3 in 1(スリー・イン・ワン)」と呼ばれる交通規制のため、乗員3人未満の車両は、朝夕の通勤ラッシュ時は市内に入れないとのこと。車内には、私とドライバー しかいない。そこで7時1分になるのを市外道路に駐車して待ち、直線距離で30分の道程に3時間を要して、空腹の限界でホテルに辿りつく。聞くところによ ると、ジャカルタ庶民の多くは毎朝5時に起床して、このとんでもない渋滞をくぐり抜け、オフィスに到着するという。にわかには信じがたい。

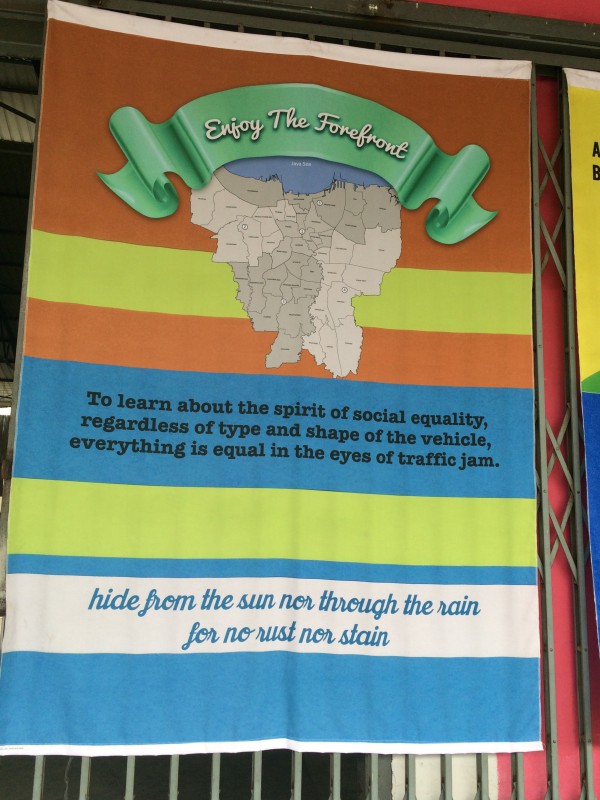

ジャカルタ・ビエンナーレに出展されたレザ・アフィシナの作品

ジャカルタ・ビエンナーレに出展されたレザ・アフィシナの作品とはいえこの渋滞の洗礼を受けたおかげで、翌日午後に訪れたジャカルタ・ビエンナーレの会場で、アーティスト・コレクティブ「Ruangrupa」のひとりであるレザ・アフィシナ(a.k.a. アスン)のバナー型作品を目にしたとき、笑えるほど納得がいってしまった。その色彩豊かなバナーにはジャカルタ首都特別州の簡易なイラスト地図と共に「Everything is equal in the eyes of traffic jam(渋滞のまえでは、すべてが平等である)」というメッセージが綴られている。アフィシナの作品は、表現の、宗教の、教育の自由、といった大文字の政治課題以前に、生活レベルでの改善を、ジャカルタの人びとが望んでいることを強く語りかけてきた。また多民族都市において、唯一、平等にふりかかる不幸は「最悪な渋滞だ」と、皮肉っぽく物語ってもいた。

さて、いざインドネシアの人びとと民主主義と芸術について言葉を交わし始めたさい、最初に耳に飛びこんできたのは「ムシャワラ」というキーワードである。シンガポール国立大学でカルチュラルスタディーズを専攻するアニーサ・ベタさんはこの概念を「ディスカッション(話しあい)」と英訳。そして多数決で意見を決め、憲法によってその多数派の理論を微調整する、二層構造からなる立憲民主主義とは異なる、インドネシア人ならではの「民主主義的」な文化装置であると説明してくれた。

「よく勘違いされるのですが、インドネシアはムスリム国家ではありません。多民族・多宗教国家です。なのでムシャワラ(話し合い)を進めて、ムファカット(全員一致)に至ることがなにより重要になる。もしも多数決でものごとを決めるなら、それは自動的に、少数民族の声を切り捨てることになります。いくらムスリムが多数派でも、そんなことをしてはいけません」

もちろん、これは理想論である。話し合いで全員一致に至るなど、まちがいなく政治的な夢物語である。思想犯として二度の逮捕歴のあるパフォーマンス・アーティストのアラフマイアーニさんが語るように、実際のところは、インドネシアでも「多数派であるジャワ系ムスリム男性が、 “民主主義”という正義の名のもと、あらゆる権力を振りかざしてきた」。どこにでもある強者が弱者を抑えつけるシステムが、この国でもご多分に漏れず機能している。だがそれと同時に、この国の毎日の暮らしで実感するのは、稲作社会に起因する、穏やかな共存の知恵だ。遊牧社会では決断力のあるリーダーについていくことがサバイバルの条件となる。だがインドネシアや日本のような稲作社会では、強者と弱者が手を取りあう、相互扶助の原理が生き残りの掟となる。つまりカンポン(ムラ)の人々の肌感覚としては、なんとなくみんなで話しあったうえで意見をまとめていく、という「ムシャワラ・ムファカット」の理論のほうが親しみやすいのだ。ただもちろん、この方法論は大文字のポリティクとはそりが合わない。

著者とアラフマイアーニ。「アラッマ」はアラビア語で愛。「イアーニ」はヒンディー語で人類という意味。

著者とアラフマイアーニ。「アラッマ」はアラビア語で愛。「イアーニ」はヒンディー語で人類という意味。こうした「西洋型ポリティク理論」と「土着型カンポン理論」の異なりから、インドネシアの人びとは、二つの異なる民主主義的方法論の板挟みに遭い、いまださまざまな局面で行きづまりをみせている。例えば、そのひとつがインドネシア国立劇場案だ。いわゆる近代以降の演劇はオランダ語で「Tonil」、サンスクリット語で「Sandiwara」、英語で「Theater」と呼ばれてきた。さらにいえばこれら単語で表されるいわゆる「近代演劇」は、ケトプラック(ジャワの歌舞劇)、ルドルック(スラバヤの大衆演劇) 、レノン(ブタウィの喜劇)などといった土着の演劇形態と大きく異なる。後者が、屋外で、記述されていない、様式化された演技をインプロで行うのに対して、前者は、室内で、記述されたテキストを、リアリズムにそって定型的に演ずる。つまり「演劇」という概念に付随する植民地文化へのポリティカルな抵抗感と、複数のサブナショナルなアイデンティティを、ムシャワラによって取りまとめて「ナショナル」な演劇を打ち立てることへの難しさから、国立劇場創設案はいままで反故にされてきたのだ。

このようにインドネシアではさまざまな場面で「ムシャワラ・ムファカット」が、徳にも悪にもなってきたわけだが、いずれにせよ現実的な社会変化を望むさい、もっとも有効な方法論でないことはまちがいない。結果、大多数のインドネシア国民は、あまり変化の望めない社会状況に倦み、「政治に興味が持てなくなってきている」と、前述のアニーサさんはつづける。

「わたしたちラキアット(庶民、人びと)は政治的中枢部から離れすぎています。大統領がいて、その下に、州知事、市長、ブパティ(領主)、ルラー(村長)とカマット(公務員長)とつづき、さらにルクン・ワルガ(町内会)とルクン・トゥタンガ(隣組)での話しあいがあります。町長から招待状が届かないかぎり、選挙にもいけません。だから多くのインドネシア人はGolongan Putih (ゴロンガン・プティ、直訳するなら白紙党)になっていくんです」。

インドネシアの政治中枢部は、つねに、ラキアットから遠く離れた彼方にあった。例えば初代大統領スカルノは、当初こそ、議会制民主主義を目指していたものの、1959年に議会を解散する。これは初の総選挙に118にもおよぶ大小様々な政党が乱立し、さらに、イスラム、ナショナリズム、共産主義というイデオロギーの対立も存在したため、早々に民主主義がたちゆかなくなることを予感したためだ。以後、彼は「議会制民主主義」を停止し、「指導制民主主義(Guided Democracy)」と呼ばれる、一部権力者による寡占的な国家運営をおこなっていく。これは独立まもない多民族国家において「安定した国家観」を形成するためには、ある意味、必然的な方法論であったのかもしれない。だが「お偉いさんの指導のもと、深く政治に関与せず、安心して暮らしていきなさい」という懐柔な政治装置に疑問を抱く人びとも、もちろん少なくなかった。