Indonesia Report Part One 西洋型「民主(Demokrasi)」與村落型「合意(Musyawarah)」的矛盾

我很清楚這是一個麻煩的訪調課題:「印尼的民主和當代藝術(特別是利用身體表現的藝術)之關連性調查」。如果是對印尼相關知識稍微有點了解的人都知道, 這篇文章將包含各種概念的摩擦。第一, 印尼這個世界人口數排名第四, 多民族島嶼的國家, 政治情況根本無法概括討論。第二, 當代藝術的概念, 對曾經是殖民地的國家來說,究竟包含什麼又排除了什麼。第三、「民主」畢竟是從西洋輸入的概念,特別是經過蘇哈托的軍事獨裁之後,被亂用、誤用的政治邏輯,使得在和一般市井小民討論時,必須特別留意當地的觀點。

首先說明一下第一點的多樣性,如同大家所知,由相當里斯本到伊斯坦堡的五千公里直線距離裡散落的17,508個大小島嶼所組成,當中約6,000個島嶼有人居住。而兩億三千萬民的國民,由三百多個不同的民族所構成,各民族使用的方言約存在200~400種。宗教也很複雜,雖然約九成的國民信仰伊斯蘭教,是世界最大的穆斯林國家,但人類學者克利弗德.紀爾茲(Clifford Geertz)也指出,即便都是穆斯林,從跟泛靈論、印度教、佛教和緩融合的「自由派回教徒(abangan)」,到多半居住在亞齊省、維持嚴格宗教體系的「保守派回教徒(santri)」,對教義的虔誠度也不一。這樣在民族上、宗教上、乃至於語言上都很多元的國家,小川忠在『印度尼西亞-多民族國家的摸索』一書中曾提到,在1950年獨立之後,印尼以「多元當中的統一」為口號,不斷努力將不同聲音融合為一體。但是深受印尼所吸引甚至死在當地的學者班乃迪克.安德森(Benedict Anderson)卻也在名著『想像的共同體』裡闡述,要將根本不同的民族用單一國家的國民來表現這種說法,除了政治幻想之外什麼都不是。順帶一提,在印尼語(Bahasa Indonesia)裡,「政治」是從「Political」翻譯來的外來語,它不是為了改善國家政策的一種策略,而是一種包含內政被壓抑、歷史被捏造、和權力的行使等意涵,給人觀感不佳的名詞、形容詞。

即便只是在上述的文字調查階段,印尼的複雜、多元、廣大已經讓人有點頭暈目眩,帶著這樣的感覺抵達以建國之父蘇卡諾.哈達命名的國際機場,書本上所無法體會的氣溫、濕度、香氣、噪音等混雜在一起向我撲來。抵達機場後,準備搭上先前預約的計程車,「司機會遲一點,請稍等一下」貌似敦厚的青年靠上來對我說。「十分鐘左右嗎?」詢問之後對方呵呵笑著回答「More, More.」。「稍等一下」的遲到原來不是10分鐘而是30分鐘,雅加達的時間感讓我吃了一驚。在酷暑的停車場等到快熱昏了,總算搭上車之後,接下來面對的是號稱世界最糟的塞車,而且因為「3 in 1」的高承載限制,乘客未滿三人的車輛,在早晚的通勤時間不能進入市區,而車上只有我和司機,七點一到我們就得停在市區外的道路等待,直線距離30分鐘的車程最後花了3小時才抵達,飢腸轆轆地抵達旅館,稍微打聽一下,原來雅加達的平民大多早上五點起床,好避開這嚴重的塞車抵達辦公室,一時真是難以置信。

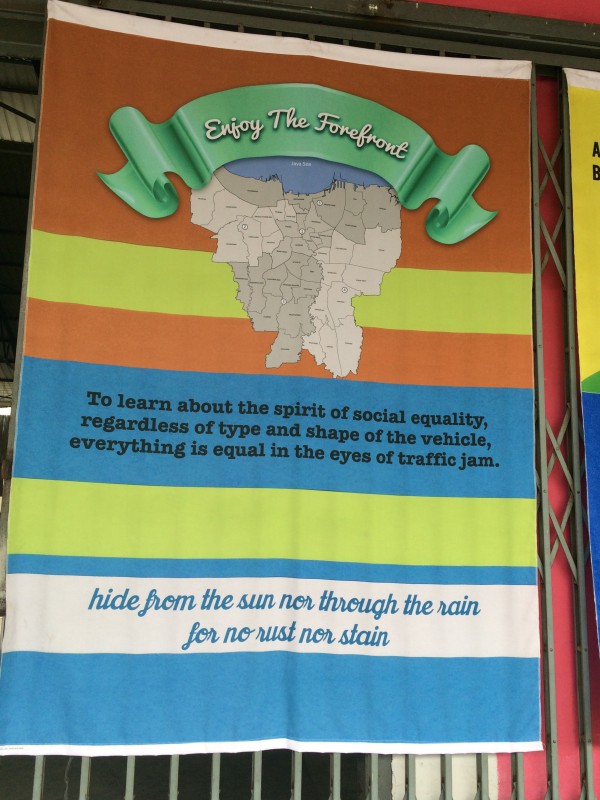

話說回來多虧了塞車的洗禮,隔天午後前往雅加達雙年展,看到藝術家團體Ruangrupa成員Reza Afisina(a.k.a Asung)的旗幟作品時,不由得會心一笑,他在色彩斑斕的旗幟上簡單地畫上了雅加達首都特區的地圖並寫上「Everything is equal in the eyes of traffic jam(在塞車面前,萬物皆平等)」。Afisina的作品說明了,在藝術表現的、宗教的、教育的自由等大寫的政治問題之前,如何改善生活品質才是雅加達人民最希望的。同時,對這個多民族都市而言,唯一最公平的東西很不幸地是「世界最糟的塞車」,也顯得相當諷刺。

接著,當我開始和印尼人討論民主和藝術時,最初聽到的關鍵字就是「Musyawarah」,在新加坡大學鑽研文化研究的Annisa Beta將這個字翻譯成英文的「Discussion(討論)」,她表示,不同於透過多數決來決定意見,並根據憲法微調多數派論調的立憲民主政權,Musyawara是印尼人特有的「民主主義的」文化機制。

「印尼經常被誤認為回教徒國家,但其實印尼是多民族、多宗教國家。因此透過討論(Musyawarah)達到全體都能同意的結果(Mufakat)是很重要的,如果凡事都採用多數決,那麼少數民族的聲音就會自動被省略了,就算穆斯林是多數派,這也是不能接受的。」

當然這是理想化的,透過討論讓全體達到共識,根本就是政治的夢幻故事。曾以思想犯罪名被兩次逮捕的表演藝術家Arahmaiani曾說,實際上在印尼「多數派的爪哇系男性穆斯林頂著『民主』這個正義的名,實際上不斷地在膨脹自己的權力」。不管在哪裡都有強者欺負弱者的體制,在這個國家也不例外。但同時,真正讓人感受到這個國家的日常生活的,卻是稻作社會所建立的,穩定共存的智慧。在遊牧社會,跟隨有決斷力的領導者是生存的條件,但是印尼和日本一樣是水稻農業社會,強者和弱者相互合作,互相扶持才是生存守則。也就是說在村落的現況,反而比較接近人們必須相互討論,整合彼此意見,達到「Musyawarah Mufakat」的理論。但是,這個方法和政治當然是相左的。

因為「西洋型的政治理論」和「土著型的村落理論」的不同,印尼人被兩種不同的民主方法論夾擊,至今也面臨許多僵局。印尼國立劇場一案就是個例子,近代以來的劇場在荷蘭語說法是「Tonil」、梵語是「Sandiwara」、英語則是「Teater」,進一步說明,這些單字所表現的「現代戲劇」和Ketoprak(爪哇的歌舞劇)、Ludruk(泗水的大眾劇場)、Lenong(貝塔維人的喜劇)等各種原住民的戲劇型態是完全不同的。後者是在戶外表演、沒有記述文本但以特定形式的演技即興進行,而前者則是在室內演出、將被記述的文本根據現況規定演出。也就是說「戲劇」的概念裡所包含的對殖民地文化的政治抵抗感,和複數的民族認同,要以Musyawarah的方式整合成「國家的」劇場是相當困難的,因此國立劇場的創立案直到今日仍徒勞無功。

就像這樣「Musyawarah Mufakat」在印尼的各種場合,帶來了不好也不壞的各種結果,但至少在期待現實社會的變化時,它肯定不是最有效率的方法。結果,大部分的印尼國民,多半無法指望社會狀況能有多少變化,「對政治失去了興趣」Annisa表示。

「我們普通百姓跟政治中樞離得太遠,總統底下有省長、市長、領主、村長、公務員長等,接下來還有里長跟鄰長,只要里長不發通知,根本不知該去投票。因此很多印尼人都成為了Golongan Putih(直譯意為白紙黨)。」

印尼的政治中樞總是位在離百姓很遠的地方,比如說第一任總統蘇卡諾,當初的目標明明是議會式民主,但卻在1959年解散了議會。因為在首次大選時總共有118個大小政黨參與,而且還有伊斯蘭、國際主義、共產主義等意識型態的對立存在,他早有預感到民主會行不通。因此他便停止了「議會式民主」而採用「指導式民主」,由一部分權力者掌握了國家的經營,這對剛獨立沒多久的國家來說,是為了建立「安定的國家觀」必然的選項也說不定。不過對於「接受權威者的指導,不深度參與政治,安居樂業平安度日」這種懷柔的政治機關抱持懷疑的人,自然也不在話下。